生存危機之物候紊亂

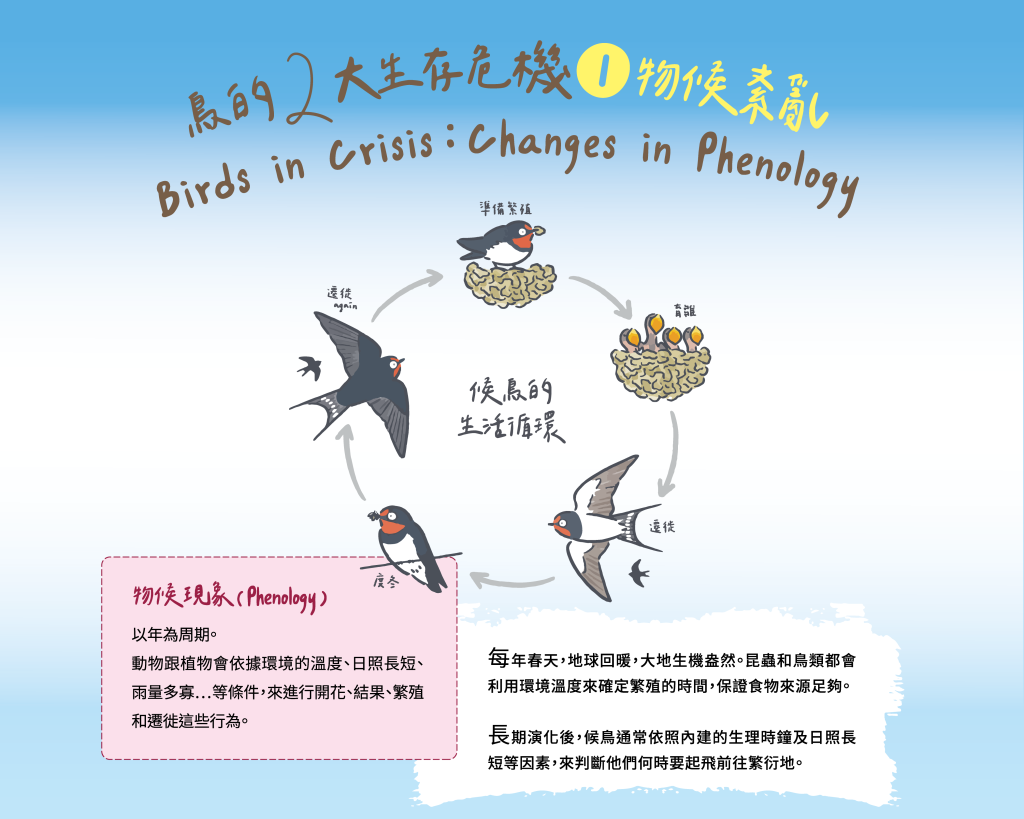

每年春天,地球回暖,大地生機盎然。昆蟲和鳥類都會利用環境溫度來確定繁殖的時間,保證食物來源足夠。

長期演化後,候鳥通常依照內建的生理時鐘及日照長短等因素,來判斷他們何時要起飛前往繁衍地。

物候現象(Phenology)

以年為周期動物跟植物會依據環境的溫度、日照長短、雨量多寡…等條件,來進行開花、結果、繁殖和遷徙這些行為。

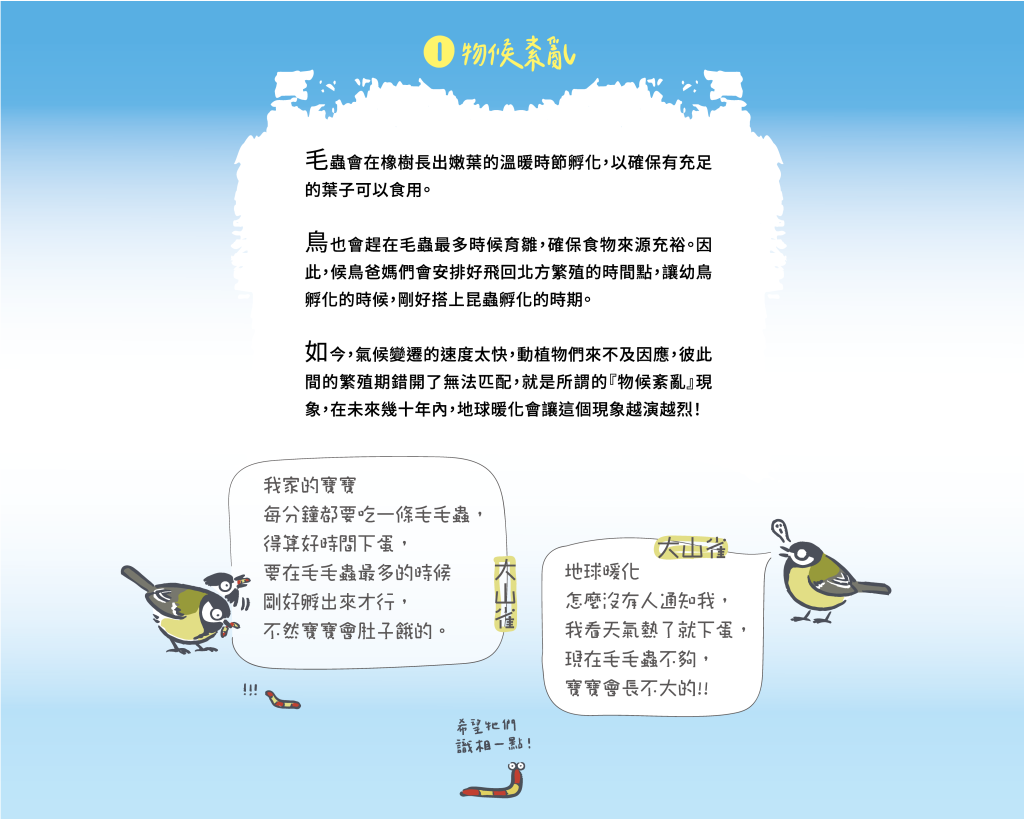

毛蟲會在橡樹長出嫩葉的溫暖時節孵化,以確保有充足的葉子可以食用。

鳥也會趕在毛蟲最多時候育雛,確保食物來源充裕。因此,候鳥爸媽們會安排好飛回北方繁殖的時間點,讓幼鳥孵化的時候,剛好搭上昆蟲孵化的時期。

如今,氣候變遷的速度太快,動植物們來不及因應,彼此間的繁殖期錯開了無法匹配,就是所謂的『物候紊亂』現象,在未來幾十年內,地球暖化會讓這個現象越演越烈!

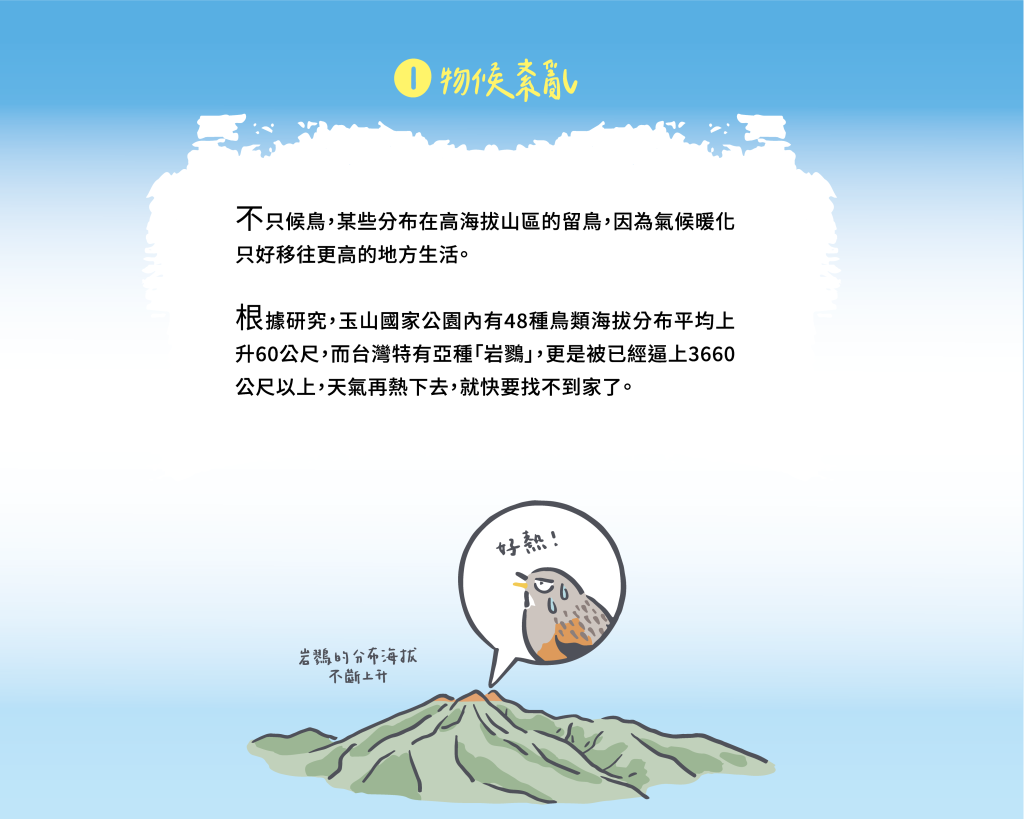

不只候鳥,某些分布在高海拔山區的留鳥,因為氣候暖化只好移往更高的地方生活。

根據研究,玉山國家公園內有48種鳥類海拔分布平均上升60公尺,而台灣特有亞種「岩鷚」,更是被已經逼上3660公尺以上,天氣再熱下去,就快要找不到家了。

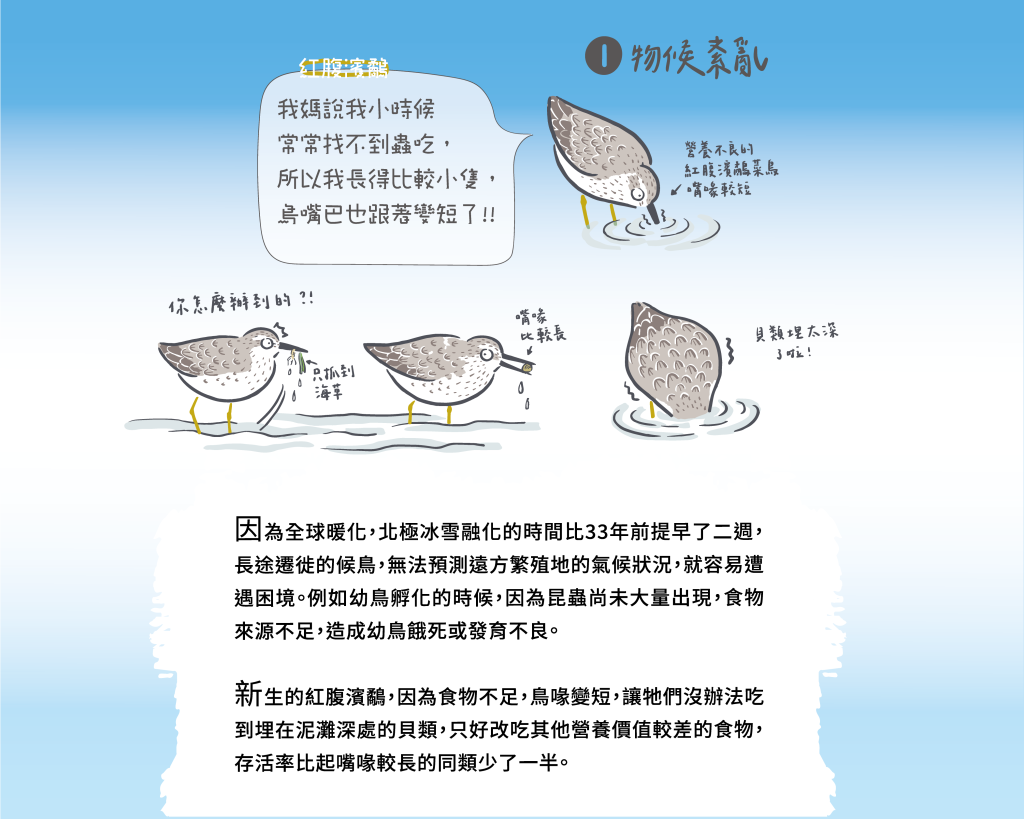

因為全球暖化,北極冰雪融化的時間比33年前提早了二週,長途遷徙的候鳥,無法預測遠方繁殖地的氣候狀況,就容易遭遇到困境。導致幼鳥孵化的時候,昆蟲尚未大量出現,因為食物來源不充足,造成幼鳥餓死或發育不良。

新生的紅腹濱鷸變短的鳥喙,讓牠們沒辦法吃到埋在泥灘深處的貝類,只好改吃其他營養價值較差的食物,存活率比起嘴喙較長的同類少了一半。