有鳥皆宜

啾團到蘭陽平原-宜居美麗鳥世界

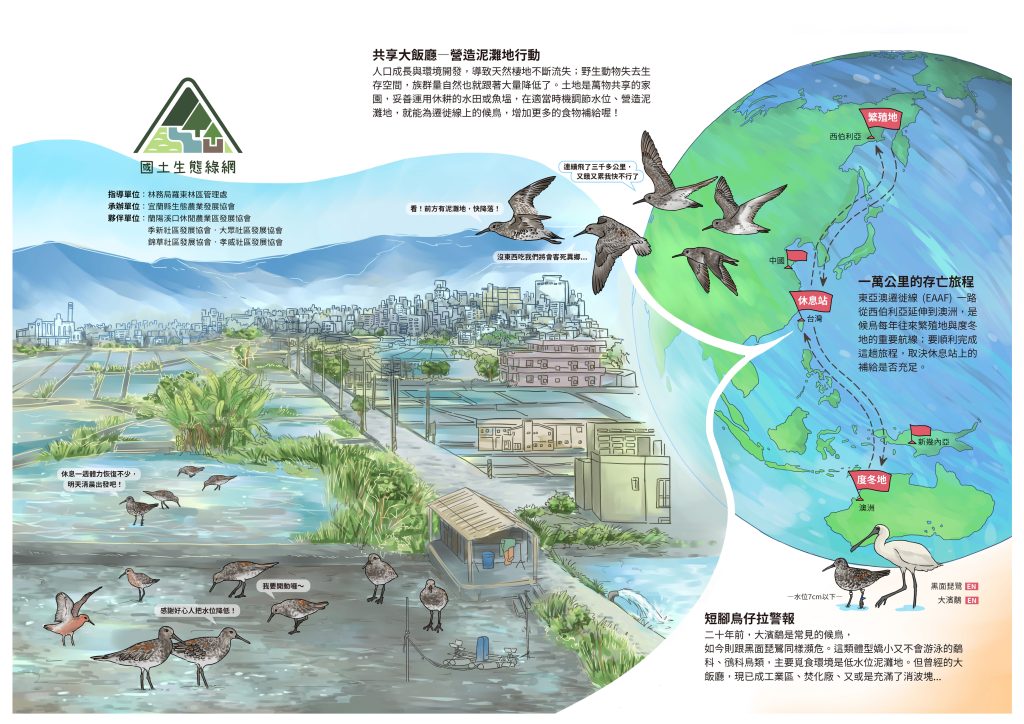

入秋後的東北季風,帶來了不僅是冷空氣,還有遠自西伯利亞的候鳥們。蘭陽平原上,冬季裡休耕且終年湛水的水稻田、魚塭及溼地,都成為這些一波波嬌客們的大食堂。

吃飽喝足後,除了選擇在此度冬的鳥兒,候鳥們會再度起程,越過赤道飛往南半球的溫暖地。

冬去春來,被稱之為「野鳥天堂」的宜蘭,在溫暖的繁殖季節裡,田野和池塘常見過境的鷸、鴴及花嘴鴨棲息育雛的溫馨畫面。

四季裡,水田、海岸、公園、森林、溪流,無論你在蘭陽平原的哪一處,只要多留心,就能輕易的找到鳥兒的身影、聽見鳥兒的聲音。

打田時總跟著收割機跑的小白鷺和黃頭鷺、佇立在紅綠燈啞管上不停張望的八哥們、或者在上學途中和校園裡就能看到的黑冠麻鷺、就算在都市裡夜裡也能聽到夜鷹的追~追~聲、開車沒多久就能到達山林或海濱,不經意就能遇見翱翔的大冠鷲,美麗的台灣藍鵲,翱翔的小燕鷗。

這個土地,有鳥皆宜。

國土生態綠網

住在宜蘭平原是一件幸福的事

離自然很近跟鳥也很親近

賞鳥影片

資料來源:宜蘭縣野鳥學會

大白鷺

Great Egret, Ardea alba

冬候鳥/

體型:體型較大,體長約90公分。冬羽嘴黃、眼先黃色;夏羽嘴黑、眼先藍色,背部及頸下有飾羽。

辨識:全身羽毛白色,嘴黃色,嘴裂超過眼睛下方,腳黑色,繁殖期身體有絲狀裝飾羽。

特性:生性機警,常扮演警戒的角色,發當環境出現不尋常時,會立刻嘎嘎大叫,好讓同伴們能快快飛離。

蒼鷺

Grey Heron, Ardea cinerea

冬候鳥/

體型:體型較粗壯,體長約93公分, 張開翅膀155 ~ 195 公分,站立高度約100 公分。

辨識:臉、頸、腹面灰白色,頸有縱列斑點。

特性:單獨或大群出現於鹽田、開闊水域、河口、沙洲等地,常常佇立在明顯的地方,為臺灣鷺科鳥類中體型最大、飛行型態最緩慢而優雅。

黑面琵鷺

Black-faced Spoonbill, Platalea minor

冬候鳥/瀕臨絕種(EN)

體型:站立高度50~60 公分。

辨識:冬羽全身雪白,眼暗紅色,嘴喙連接至眼睛後方呈黑色,形狀像是扁平的琵琶,喙上有紋路,皺摺量會隨年齡增加。

特性:會小群一起覓食,大部份喜歡定點休息,再跟著漲退潮而在潮線間上下移動。大約於11月抵臺度冬,直到翌年3月中在北返。

尖尾鴨

Northern Pinrail, Anas acuta

冬候鳥/

體型:雄鳥全長約75公分,雌鳥約53公分。

辨識:雄鴨有棕褐色的頭部,灰色斑紋的身體,以及從胸部一直延伸到頸後部均為耀眼的乳白色,黑色尖尖的尾巴上,有兩根細長、針狀的羽毛而得名。

特性:喜歡棲息在沿海地區的大型濕地,或是河海交界處的沙洲上,群聚上百隻在一起覓食,水深處牠們會將上半身潛入水中、維持翹屁屁姿勢吃飯,也是飛得最快和最遠的大型雁鴨。

大濱鷸

Great Knot, Calidris tenuirostris

春過境水鳥/瀕臨絕種(EN)

體型:體長26-30公分,是濱鷸中個體最大的。

辨識:俗稱姥鷸,成鳥繁殖羽有磚橙色的翼上斑塊,黑色背部和黑色斑點的胸部。

特性:喜歡將很長的嘴插入水邊沙灘或者是泥地覓食,甲殼類、軟體動物、昆蟲以及昆蟲的幼蟲是主要的食物。每年從西伯利亞凍原的繁殖地,飛越上萬公里到澳洲度過冬天再飛回去,大約3月和4月會看到成群的大濱鷸過境台灣。

小燕鷗

Little Tern, Sternula albifrons

夏候鳥或部分留鳥/國家接近受脅(NNT)

體型:體長約23~25公分。

辨識:繁殖羽有黑色頭頂,V字型白色前額,黃色喙黑嘴尖。

特性:小燕鷗被稱為「逐日的海上精靈」是唯一在臺灣本島繁殖的鷗科鳥類。每年4月中旬北返到在台灣沿海地帶,並在滾燙開闊沙地或礫石地上尋找生蛋的場所。小燕鷗夫婦選定一處簡陋的小窩後、雌鳥下蛋、雄鳥負責抓魚補充營養,開始歷時三個月的艱辛繁殖過程。

在繁殖的過程中,小燕鷗夫婦不單要時時警覺野狗、野貓、野鼠、蛇類的入侵,還要忍受偷鳥蛋的人類、土地開發、垃圾傾倒…等,種種導致喪失蛋及幼雛死亡的危機,甚至可能面臨食物中毒。

高蹺鴴

Black-winged stilt, Himantopus himantopus

有冬候鳥、在台繁殖留鳥、過境鳥群三大類

體型:體長約31公分

辨識:羽色黑白分明,嘴細長且直,腳鮮紅且長。

特性:被稱「長腳舞者」,步行緩慢且優雅,上千隻鳥群漫天飛舞時十分壯觀。通常以魚類、小型無脊椎動物、甲殼類或蝌蚪為食。